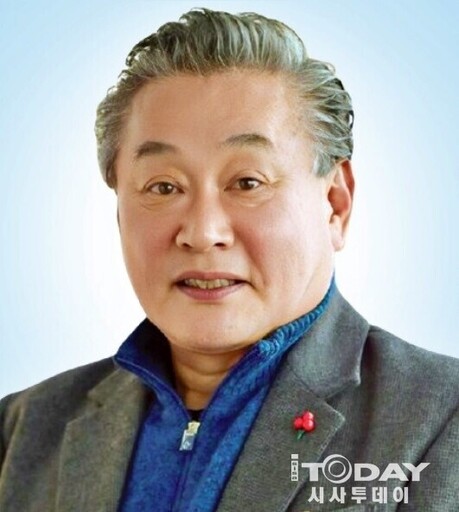

[시사투데이 장수진기자]

이 시대의 진정한 소리꾼, 퓨전 국악인, 청바지 입은 소리꾼 등 그를 수식하는 단어가 대변하듯 그는 청바지를 입고 무대에 올라 전통 민요를 신나게 부르는 소리꾼이다. 한의 정서를 바탕에 둔 우리 소리에 기타, 베이스, 드럼, 피아노 등 서양 악기를 접목시켜 현대적으로 재해석해 냈다. 민요를 재즈, 아카펠라, 테크노 등의 장르와 접목시켜 독창적인 음악으로 만들어낸 장본인이기도 하다.

지금은 국악에 서양 악기를 접목시켜 활동하는 퓨전 국악인들이 많아 새로울 것도 없지만 그가 1996년 첫 음반을 발표할 당시만 해도 그의 새로운 시도는 음악적으로 큰 반향을 불러 일으켰다. 그 후 소리꾼 김용우의 활동은 다양한 음반과 공연 활동으로 이어졌고 우리 소리와 민요를 대중에게 널리 알리는 역할을 해왔다. 소비성 음악이 주를 이루고 많은 새로운 문화가 나타났다 사라지는 변화무쌍한 시대에 우리 소리를 지키고 이어가는 젊은 소리꾼 김용우의 음악적 행로를 짚어 볼까 한다.

김용우는 난계 박연이 태어난 고장 충북 영동에서 태어났다. 어려서부터 부모님의 영향으로 팝과 다양한 음악을 들으며 자랐고 고장의 특성상 국악을 자연스럽게 접하게 되면서 음악에 빠져들었다. 초등학교 때부터 합창부, 밴드부에서 동아리 활동을 했고 중학교에선 국악동아리에서 활동했다. 중학교 3학년 때 난계국악축제에 본인 스스로 참가해 1등을 하게 된 것을 계기로 국립국악고등학교에 입학했다. 집안의 종손인 그의 진로를 걱정하시는 부모님의 반대에도 불구하고 음악을 해야만 행복하다는 생각을 일찍부터 했던 그는 허락하지 않으면 가출하겠다며 부모의 허락을 받아냈다. 그렇게 집과 부모님을 떠나 서울에서 자취하며 다녔던 국악고등학교에서의 생활은 그를 더욱 음악에 빠져들게 했다. 학생 김용우는 학교에 가는 것 자체가 너무 행복했다. 음악이 너무 좋았고 더 많은 것을 배우기 위해 그 어느 때보다 열심히 공부했다. 그 결과는 서울대 국악과 합격으로 나타났고 국악에 대한 열정은 계속됐다.

김용우는 자신이 좋아하는 건 꼭 하고야마는 성격의 소유자다. 무엇이 됐든 자신이 좋고 필요하면 배우고야 마는 근성을 지녔다. 대학에서 피리를 전공하면서도 사물놀이나 민요를 좋아해 적극적으로 배워 자기 것으로 만들었다. 소리가 좋아 어떻게 하면 배울 수 있을까 고민하다 이양교 선생을 찾아가 12가사를 5년간 배우고, 故 조공례 선생께 진도 들노래 및 민요를 故 박병천 선생께 진도 무악을 故 오복녀 선생께 서도소리, 이춘희 선생께 경기 12잡가 및 민요를 배우는 등 그분들을 찾아가 설득해 사사를 받았다. 그런가하면 대학교 때 농촌활동을 하던 시절, 그곳에서 마을 어르신들과 어울리면서 노동요를 처음 접하게 되는데 그 노래가 재밌고 좋아 현장을 찾아 다녔다. 그 후 대학을 휴학하고 전국여행을 하면서 마을에서 만나는 어르신들의 소리를 현장에서 채집하는 여정을 계속했다. 그는 이것을 배워 무엇이 되겠다는 생각은 하지 않았다. 그저 음악이 좋았고 소리가 좋았으며 좋아하는 것은 배워 자기 것으로 만들어야 직성이 풀렸다. 그것은 음악에 대한 그의 열정이었고 그가 살아가는 방식이었다.

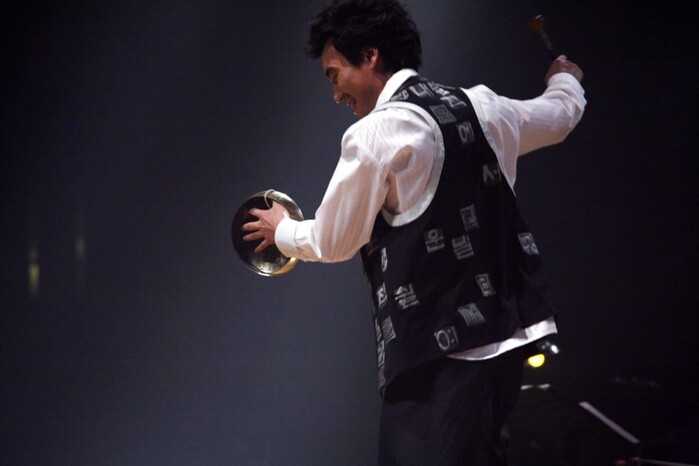

피리를 전공했던 김용우가 소리꾼이 된 것은 순전히 그의 마음이 쫓는 것을 적극적으로 한 결과였다. 보통은 판소리나 성악을 전공하면서 민요를 하게 되는데 그는 그런 과정과 상관없이 자신이 좋아하는 것을 쫓다보니 민요를 부르는 소리꾼이 되었다. 퓨전 국악실내악단인 슬기둥에서 타악 주자였던 그는 어느 날 공연 뒤풀이에서 노래를 불렀다. 그의 소리를 듣고 대표의 노래를 부르는 게 어떻겠냐는 말에 슬기둥 공연무대에서 노래를 부르게 됐다. 노래를 부르다 보니 피리와 다른 매력이 그를 사로잡았다. 김용우는 그때부터 본격적으로 소리를 시작했다. 그러다 자신의 노래를 하고 싶다는 생각을 하게 됐고 오래 전 채집했던 소리를 끄집어내 자신의 노래를 만들었다. 그러나 단순히 민요를 잘 부르는 것에 만족하지 못했던 그는 소리에 서양 악기를 접목시켜 독창적인 음악을 만들어 냈다. 민요를 현대적으로 재해석한 것이었다. 김용우는 자신의 목소리가 서양 악기와 만났을 때 내는 효과를 알았다. 그렇게 소리를 재즈, 아카펠라, 테크노와 접목해보니 색다른 음악이 만들어졌고 음악 관계자는 물론 언론과 대중들도 기대 이상으로 호응했다. 그렇게 그는 퓨전 국악인 1세대로 불려졌다.

이제 그는 또 다른 시도를 준비하고 있다. 그동안 그가 해온 음악이 우리 소리를 다양한 색깔의 소리로 표현해 낸 것이었다면 이젠 담백한 소리를 표현하려고 한다. 여러 가지 악기를 혼합한 형태가 아닌 한 가지 악기에 소리를 표현한다든지, 더 깊이 음미할 수 있는 소리를 만들고 싶어졌다. 어쩌면 젊은 소리꾼 김용우가 음악적 열정으로 쏟아낸 다양한 시도들의 열매가 결실을 맺고 싶어 하는 건 아닐까. 젊은 소리꾼 김용우의 또 다른 시도 같지만 그것은 원숙해진 소리꾼 김용우의 운명 같은 길을 성실하게 걸어가는 과정의 계속이라고 말하고 싶다. 무엇보다 지금의 김용우를 만든 건 운명도 음악적 환경도 스승도 아닌 김용우 자신 마음의 소리와 행동하는 적극성에 있다고 본다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]