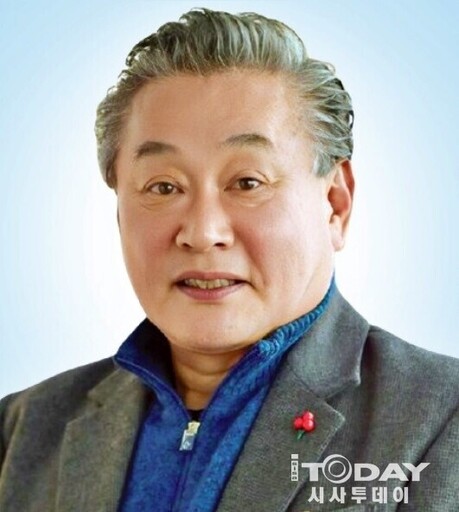

"봄...꽃보다 파릇파릇한 새싹이 더 이뻐 보여"

[시사투데이 장수진기자] 봄은 짧다. 짧아서 아쉽고 붙잡고 싶은 계절 봄은 이제 만져볼 새도 없이 겨울과 여름사이에 묻어 그냥 지나가 버린다. 봄꽃이 몽우리를 터트리고 여린 새순은 싹을 틔우려고 안간힘을 쓴다. 이렇게 봄이 온다. 잠시 스쳐갈 봄을 놓치기 아쉬워 봄날을 찾아 나선 길...

연극, 드라마, 영화를 종횡무진 오가며 편안한 연기로 친숙한 배우 이대연은 언제부턴가 꽃보다 파릇파릇 돋아나는 새순이 더 이쁘게 느껴진다고 말한다. 그러면서 지인으로부터 ‘너도 이제 나이를 먹었구나’ 라는 소리를 들었다며 말문을 연다.

꽃샘추위도 물러가고 모처럼 따사한 햇살이 쏟아지는 오후 대학로 거리가 한산하다. 소란스럽고 혼잡함속에 젊음의 열기가 가득 차던 거리가 봄날 햇살처럼 은근하다. 햇살이 좋아 카페 야외 테이블에 자리를 잡는다. 짙은 선글라스를 낀 배우 이대연이 봄 햇살에 눈이 부시다며 자리를 옮긴다.

기 자 : 연극 늙은 도둑 이야기에 출연 중이시던데 봄날을 시작하셨다.어떤가?

이대연 : 봄날은 작년에 이미 재공연을 하자는 얘기를 들어서 시간을 비워놓기로 약속을 했었고 늙은 도둑이야기는 극단차원에서 하는데 전 단원이 다 참여하기로 해서 일단 시작을 했다. 중간에 난 봄날 약속된 게 있어 갔다 오마고 양해를 구했다. 그 팀은 여러 팀이 하고 있어서 가능하다.

기 자 : 연극, 드라마, 영화를 종횡무진 오가며 활동하고 있는데 장르마다 다를 것 같다. 어떤가?

이대연 : 연극은 관객하고 직접 만나서 최종전달을 하는데 있어 해석자와 전달자로써 배우의 역할이 훨씬 강한 것 같다. 라이브함이나 장점이 다른 장르에 비해 큰 것이 매력이다. 영화나 드라마의 경우 연습은 출연자들이 처음 만나서 리딩해 보고 각자 알아서 해오는 건데 그게 적절한 방법인지는 모르겠다.

반면 연극은 처음부터 끝까지 주, 조연이 같이 하고 토론하면서 의견을 나누고 그러다보니 여러 사람을 통한 시너지 효과가 확실히 있다. 연극은 완벽하게 연습을 하고 무대에 올라가니까 공연하다보면 예기치 않은 실수나 그런 것은 있지만 그런 것을 최소화하기 위해 한 달 이상 연습하고 토론하고 같이 가니까 혼자 하는 것보다 훨씬 효율적이다. 그러다보니 배우로써 좀 더 주체적인 창작자로써 설 수 있는 무대가 연극무대인 것 같다.

기 자 : 연극의 매력에 푹 빠져 있는 것 같다. 배우 이대연에게 연극이란 무엇인가?

이대연 : 예를 들면, 연극에서 사막을 이야기할 때 모래 한 알로도 사막을 이야기할 수 있는 게 연극이라고 생각한다. 사막을 이야기하면서 꼭 모래를 다 깔고 오아시스를 만들고 낙타가 지나갈 필요가 있나? 어차피 인생의 작은 한 단면을 가지고 인생 전체를 얘기할 수 있는 게 연극 아닐까? 제한된 시간과 공간 안에서 인생을 이야기하는 건데 연극이라는 장르가 이야기 압축이 잘 되는 것 같다.

기 자 : 연극 봄날에서 모성애를 지닌 장남 역을 맡았다. 캐릭터에 대해 설명해 달라.

이대연 : 엄마의 모성애를 어떻게 대신 하겠는가? 봄날의 배경은 엄마가 부재한 곳이다. 그런 상황에서 장남으로써 인색하고 폭압적인 아버지와 또 반항하려는 자식들 사이에서 중재 역할을 하는 캐릭터인데 동생들을 다독이는 과정에서 엄마의 역할을 대신하는 것이다. 부재하는 엄마의 대체재로써의 장남이다.

기 자 : 모성이 나왔으니 말인데 배우 이대연은 사랑을 어떻게 정의하나?

이대연 : 음... 내가 생각하는 사랑이란 걸 굳이 말하자면 안타깝고 부족한 게 없어도 안쓰럽고 괜히 맘이 짠하고 이런 정서가 사랑에 가깝다고 생각하는 편이다. 사랑이라는 것이 어느 일면만 있는 것은 아니지만 내가 보는 사랑은 그렇다. 봄날에서의 장남이 그렇다. 답답하고 청춘의 열병을 앓는 막내에겐 왠지 봄만 되면 슬프고 답답하고 그런 봄일테고 그 위 형들의 봄은 춘궁기의 배고픈 봄이다. 아버지의 봄은 이미 가버린 봄이고...

장남은 어떻게 보면 유일하게 열벙을 앓는 막내의 봄부터 다시는 돌아갈 수 없는 지나가버린 봄을 겪는 아버지의 봄까지 포용하고 감싸는 사랑을 보여준다. 그러니까 안타까움과 연민을 갖고 모두를 바라보는 사랑. 바로 내가 바라보는 사랑의 정서라고 할 수 있다.

기 자 : 2009년 봄날을 공연할 때 아버님이 작고하셨다고 들었다. 작품을 하면서 특별히 아버님 생각이 날 것 같은데 아버님은 어떤 분이셨나?

이대연 : 너무나 선하신 분이었다. 그 시대에 사범학교까지 나오시고 많이 배우신 분이었다. 나중에 내가 성장해서는 어쩔 수 없는 소통의 한계를 느꼈지만 고등학교 때까지만 해도 집안에서 대화가 가장 잘 통했던 분이 아버지였다. 정도 많고 온유한 분이어서...

봄날에서 아버지 업고 가는 장면이 있는데 아버지 생각이 많이 난다.

기 자 : 신학을 전공했던데.

이대연 : 대한민국 교육제도에서 열아홉 살 아이가 자기 적성에 대해 알면 얼마나 알겠는가? 이 세상에 나가서 정말 뭘 하고 싶은지 알 수도 없고 자기 적성에 맞춰 전공을 택하라고 한다는 것은 현실적으로 말도 안 된다.

그래도 우리 때는 대학가서라도 그런 고민을 했는데 요즘 대학생들은 취업 고민 때문에 다른 것을 고민할 여유도 없더라. 나도 신학과를 갈 때 막연함밖에 없었다. 약간은 치기 어리고 멋있어 보이기도 했다.

고민하는 철학도, 신학도 멋있지 않나? 신앙적인 배경도 있었고 신앙적인 반항도 있었고 하나님과 씨름하는 기분으로 선택했는데 막상 입학해서 공부하다보니 생각과 달랐다. 그러다 연극반을 만나 연극을 하면서 이게 대학생활이구나 싶었다.

연극 자체에 대한 매력보다 사람들이 진국이고 4,50명 되는 청춘들이 모여 반년동안 작품에 매달려 있는 모습이 아름다워 보였다. 나도 그속에 있다는 것이 좋았고 사람들이 아름다워 보였다. 그렇게 연극을 시작했다.

배우 이대연에게 봄날은 어떤 느낌일까. 그는 말한다. 봄이라는 게 절묘하다고. 나이가 들수록 꽃에도 감탄하고 어떨 땐 나무에 새 잎 돋아나는 게 더 이쁘더라. 몇 번의 봄을 더 맞게 될지 모르겠지만 봄이 주는 게, 산다는 게 정말 아름답다고 생각하게 된다고.

봄은 그에게 아름답게 살고 싶어지게 하는 힘을 갖고 있나보다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]