[시사투데이 이한별 기자] 1인 가구 증가세가 두드러지고 있는 것으로 조사됐다.

여성가족부는 28일 전국 1만997가구를 대상으로 실시한 '2020년 가족실태조사' 결과를 발표했다.

평균 가구원수는 2.3명으로 2015년 21.3%에 비해 1인 가구 증가가 두드러져 30.4%를 차지했다. 부부와 미혼자녀로 이루어진 가구 비중은 2015년 44.2%에서 31.7%로 크게 감소했다.

1인 가구는 여성(53%)이 남성(47%)보다 많았다. 연령별로는 70세 이상(26.7%), 60대(19.0%), 50대(15.4%)로 50대 이상의 고령층이 전체 1인 가구의 61.1%을 차지했다. 혼인상태는 미혼 40.2%, 사별 30.1%, 이혼 또는 별거 22.3%, 유배우 7.4%로 나타났다.

소득은 월 50~100만 원 미만과 100만 원대가 각각 25%로 가장 많고 월 200만 원대가 18.8%로 전반적으로 소득 수준이 낮았다. 거주 지역은 경기도(21.0%), 서울(20.6%)의 비율이 높고 나머지 시도의 1인가구 비율은 10% 미만으로 나타났다.

1인가구로 생활하는 주된 이유는 ’학업이나 직장(취업)‘(24.4%), ’배우자의 사망‘(23.4%), ’혼자 살고 싶어서‘(16.2%) 순으로 많았다.

생활비는 본인이 마련한다는 비율이 69.5%로 가장 높았다. 20대의 23.5%는 부모의 지원을 받고 있었고 60대의 24.7%와 70세 이상의 45.7%는 공적 지원을 받고 있다고 답했다.

부담이 되는 지출 항목으로 주거비(35.7%), 식비(30.7%), 의료비(22.7%) 순으로 나타났다. 주거비 부담은 20~50대에서 비교적 높고, 식비 부담은 20대 이하, 의료비 부담은 60대 이상에서 비교적 크게 나타났다.

1인가구 중 '향후 혼자 살 의향이 있다'고 답한 비율은 72.1%로 매우 높았다. 혼자 살 의향이 있는 비율은 40대 61.3%, 50대 73.0%, 60대 86.9%, 70대 이상 86.8%로 연령이 올라 갈수록 높았다.

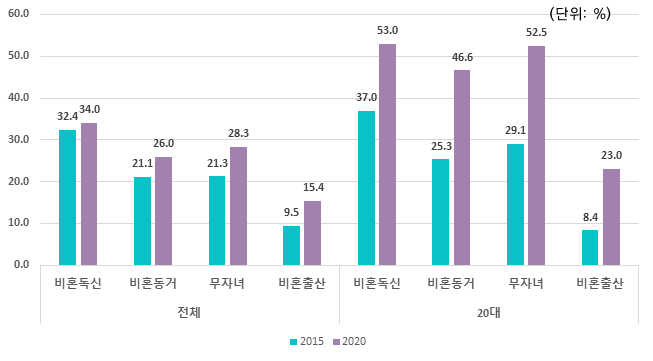

아울러 가족의 다양한 생활 방식에 대한 수용도가 2015년에 비해 전반적으로 높아진 것도 눈에 띈다. 특히 20대의 절반 정도가 비혼 독신(53%), 비혼 동거(46.6%), 무자녀(52.5%)에 동의하는 것으로 나타나 향후 가족 형태 및 생애주기 변화에 영향을 미칠 것으로 보인다.

결혼식을 당사자 중심으로 치르는 것(60.3%), 장례식을 가족 중심으로 치르는 것에 10명 중 6명(58.9%)이 동의하는 것으로 나타났다. 연령이 낮을수록 동의 비율이 높아지고 있으나 70세 이상도 각 43.8%, 48.8%로 절반 가까이 동의하고 있어 전통적 개념의 가족에 기반한 가족 의례에 대한 인식이 부모와 자녀로 구성된 직계가족이나 당사자 중심으로 변화하고 있음을 확인했다.

하지만 제사를 지내지 않는 것과 가부장적·위계적 가족 호칭을 개선하는 것에 20~40대 절반 이상이 동의한 반면 70세 이상의 동의 비율은 27% 수준에 그치며 세대별 격차를 보였다.

정영애 여가부 장관은 “이번 실태조사 결과를 바탕으로 가족 형태와 생애주기에 맞는 가족 지원 정책을 적극적으로 발굴·확대하고 다양한 가족을 포용할 수 있도록 제도 개선과 사회적 공감대 확산에 더욱 힘쓰겠다”고 했다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]