[시사투데이 전해원 기자] 전국퇴직금융인협회(회장 홍석표, 김창배)는 소상공인 창업의 초기 실패를 줄이기 위한 창업교육 법제화를 주문했다.

통계청·중소벤처기업부 「소상공인실태조사」에 따르면, 소상공인 창업사업체 수가 2018년 1,036,092개, 2019년 1,069,167개, 2020년 1,084,963개. 매년 늘고 있다. 창업이 많으나 실패도 많은 '다산다사(多産多死)'다. 창업 1년 차 생존율이 68.1%, 2년 차 생존율은 52.8%, 5년 차 생존율이 29.2%에 불과하다.

창업 생존율이 낮은 첫째 요인은 ‘창업자금 확보의 어려움’(71.9%)이다. 자금조달이 창업의 성패를 좌우하는 핵심 관건이다. 소상공인 창업자금 부족의 현실은 소상공인실태조사를 통해서도 수치로 확인된다. 2020년 창업한 소상공인 사업체 1,084,963개 가운데 자금 사정이 어렵지 않은 업체는 98,001개, 전체의 9.0%에 불과했다. 나머지 986,962개, 91.0%는 자금 사정이 힘든 상태에서 ‘돈 없는 창업’에 나선다는 얘기다.

소상공인 창업지원 시스템은 그런대로 잘 돼 있다. 제도는 풍성하나 운영이 허술하다. 사전관리부터 제대로 안 되고 있다. 창업기업은 영업실적이 없다 보니 면밀한 사업성 검토가 어렵기 때문이다. 사후관리도 부실하다. 지원하는 사업체가 많다 보니 관리 인력이 부족, 충실한 관리가 어렵다. 그러니 축나는 건 나랏돈. 아까운 혈세가 줄줄 새고 있다. 이런 사회적, 국가적 낭비가 없다.

기업경영은 어느 하나만 삐끗해도 전체가 잘못되는 ‘종합예술’에 해당한다. 사업경험과 기술력, 경영능력이 충분치 못한 소상공인 창업에서 교육의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 지금도 소상공인 교육을 하지 않는 건 아니다. 중소벤처기업부나 중소기업 지원기관에서 다양한 교육프로그램을 시행하고 있다. 지원과 교육이 따로 노는 게 문제다.

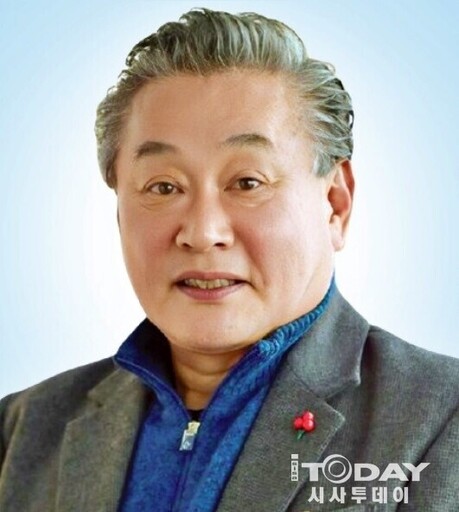

소상공인의 초기 실패를 줄이려면 중소기업 지원기관에서 창업지원 시 소정의 창업교육을 받도록 법제화하는 방안이다. 창업 초기 실패를 줄이는 최소의 제도적 장치가 될 수 있다는 점에 의의가 있다. 이 협회의 홍석표 회장은 “교육 운영도 전국퇴직금융인협회 등과 같은 전문기관 중심으로 내실 있게 해야 맞다”고 제안하며 “지원기관 자율에 맡겨 두면 고유 업무에 밀려 마지못해서 하는 부수(附隨) 업무로 전락할 수 있다”고 우려했다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]