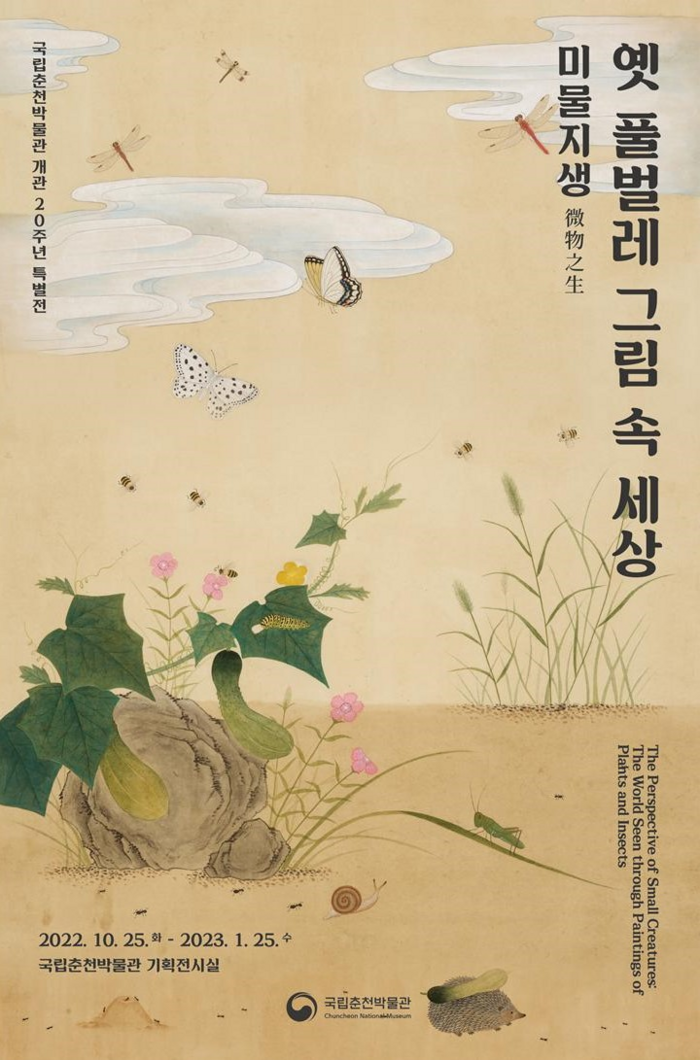

[시사투데이 김준 기자] 국립춘천박물관은 올해 개관 20주년을 맞아 25일 국내 최초로 초충도를 주제로 한 특별전 '미물지생(微物之生), 옛 풀벌레 그림'을 개최한다.

이번 전시는 옛사람들이 바라본 풀벌레 세계를 조명한다. 풀벌레를 그릴 때 날고·울고·뛰고·기는 동작을 잘 살려야 한다는 옛 화가들의 생각을 담아 구성됐다.

진경산수화(眞景山水畫)로 유명한 정선(1676~1759), 풍속화(風俗畫)를 잘 그리기로 이름난 김홍도(1745~?)가 그린 초충도와 신사임당(1504~1551)이 그렸다고 전해지는 초충도(草蟲圖) 10폭 병풍 등을 만나볼 수 있다.

1부 '날고, 울다'에서는 나비와 매미를 주로 살펴본다. 나비는 옛사람들이 가장 많이 그린 소재로 '장수와 '장자의 호접몽(胡蝶夢)'을 상징한다. 매미는 군자가 지녀야할 오덕을 지닌 벌레로 선비들이 특히 좋아했다.

국립중앙박물관 소장 김홍도의 '협접도(蛺蝶圖) 부채'와 아모레퍼시픽미술관 소장 이경승의 '호접도(胡蝶圖) 10폭 병풍', 심사정의 '계수나무에 매달려 우는 매미' 등 감상한다.

2부 '뛰고, 기다'에서는 날지 않고 주로 기거나 뛰어다니는 벌레를 살펴본다. 옛사람들은 사마귀와 개구리, 고슴도치 등 다양한 풀벌레 사이의 먹이사슬을 통해 인간 세상의 이치를 얻었다.

국립중앙박물관 소장 정선의 '여뀌와 개구리(화원별집 수록)', 개인소장 심사정의 '오이를 등에 지고 가는 고슴도치', 신사임당이 그렸다고 전해지는 강릉 오죽헌시립박물관 소장 '초충도 화첩' 등을 만날 수 있다.

3부 '풀벌레를 관찰하는 시선과 화법'에서는 풀벌레를 그리기 위해 화가들이 풀벌레를 보는 시선과 화법을 소개한다. 옛 화가들은 사생(寫生)을 통해 풀벌레의 모양과 색깔을 자세히 관찰하고, 화보를 보면서 풀벌레의 동작이나 구도를 익혔다.

국립중앙박물관 소장 전기田琦(1825~1854)가 그렸다고 전해지는 '화조초어도(花鳥草魚圖)'와 옛 화가들의 그림 교재인 명주사 고판화박물관 소장인 '개자원화보(芥子園畫譜)', '초본화시보(草本花詩譜)' 등이 전시됐다.

국립춘천박물관 김울림 관장은 "국립춘천박물관은 자연으로 둘러싸인 강원도 대표 박물관이다. 이번 전시는 개관 20주년을 맞아 박물관 브랜드인 '힐링'에서 더 나아가 '공존'을 추구했고 현대 작가와 협업을 통해 가치를 극대화 했다"고 했다.

[저작권자ⓒ 시사투데이. 무단전재-재배포 금지]